SAYA tak kenal Miss Kitty. Hanya membaca dari rujukan artikel dan buku-buku. Kitty perempuan lajang, berusia 33 tahun, dan tinggal di suatu apartemen, di New York, Amerika. Menjadi tenar karena musibah yang menimpanya di tahun 1964.

Suatu pagi, Kitty keluar dari apartemen, entah hendak ke mana. Nasib malang menimpanya. Masih di halaman apartemen itu, seorang penjahat membegalnya. Kitty setengah melawan, dengan menangkis dan berteriak.

Tapi Kitty kalah kuat. Si pembegal berhasil melukai Kitty, meski tak berhasil mendapatkan apa-apa darinya. Penjahat tak berhenti di situ. Penyerangan diulang sampai tiga kali, Kitty kena tikam dan meninggal.

Di atas sana, ada 18 tetangga apartemen yang menyaksikan peristiwa itu, sementara 38 yang lain mendengar teriakan permintaan tolong Kitty.

Ironisnya, tak satu pun dari mereka memberikan pertolongan. Tak ada yang lari turun ke bawah. Tak juga ada yang menelpon satpam atau polisi. Beberapa di antara mereka tahu persis bahwa korbannya adalah tetangga mereka.

Peristiwa berhenti sampai di situ.

Tapi tidak bagi peneliti dan ahli psikologi sosial.

Pada tahun 1968, Bibb Latane dan John Derley mulai mengulik kasus penyerangan hingga kematian Kitty. Pertanyaan utama adalah mengapa sekian puluh tetangga tak juga memberi pertolongan di kala musibah itu terjadi.

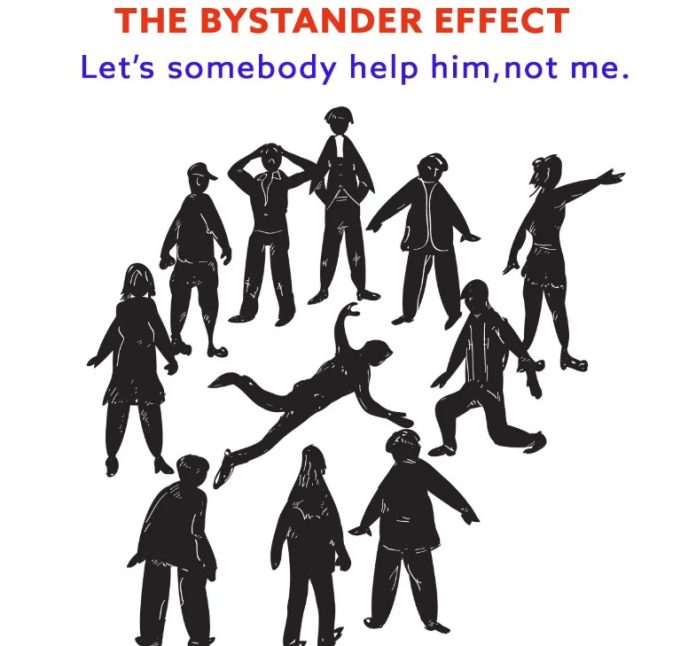

Sampailah mereka pada kesimpulan bahwa telah terjadi fenomena psikologi sosial yang menarik untuk diamati lebih dalam. Seseorang cenderung enggan menolong korban, bila ada orang (atau orang-orang) lain berada di sana. Fenomena ini disebut “Bystander effect”.

“Bystander effect is a social psychological phenomenon where individuals are less likely to help a victim when other people are nearby”.

Peneliti lebih lanjut membuat hipotesa penyebab dari fenomena ini, yaitu kerancuan tanggungjawab (diffusion of responsibity), ambiguitas, (ambiguity), pengaruh sosial (social influence) takut disalahkan (fear) dan jumlah kelompok yang terlibat (impact of group size).

Yanti sahabat keluarga kami mengeluh bahwa urusan rumahtangga mereka malah tak lebih beres saat jumlah ART ditambah menjadi 2. Semula dia iba karena ART pertama membereskan rumah yang cukup besar sendirian. Yang terjadi adalah “iren” (saling iri) untuk mengerjakan tugas di antara mereka.

Di dunia organisasi, overmanning sama mudaratnya dengan undermanning. Ukuran yang pas adalah bila jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan tugas yang ada. Menambah kotak di leher organisasi untuk “menampung” kelebihan pegawai adalah tindakan sia-sia bahkan kontra produktif.

Sedikit melebar, pemimpin dengan level tinggi tentunya tak akan mampu menguasai organisasinya bila rentang-kendalinya (span of control) terlalu lebar. Lebih dari 100 “anak-buah langsung” adalah jumlah yang jauh dari normal. Konsolidasi menjadi isu utama, hingga sinergi dan teamwork carut-marut entah bagaimana. Nada organisasi tak harmonis hingga terdengar “pating clebung”.

Teori organisasi klasik mengatakan bahwa perusahaan besar memerlukan tenaga kerja yang juga besar (banyak.) Namun bila kemudian organisasi tumbuh meraksasa, restrukturisasi dan pengupayaan “streamlining” mutlak dibutuhkan.

Kerancuan tanggungjawab masing-masing kotak harus dinormalkan dengan memberi deskripsi tugas yang jelas dan tegas. Rantai komando (line command) harus dipahami dan dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Bila tidak, tunggu kehancurannya.

Kitty Genovese menjadi pemicu lahirnya teori ini. Tetapi pemahaman “Bystander effect” meluas ke banyak masalah sosial.

Bahkan sampai mampu menjelaskan mengapa lebih banyak orang (atau pengemudi lainnya) hanya menonton saja ketika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang sungguh memerlukan bantuan.

Banyak terjadi, musibah bertambah parah bukan karena penyebab awalnya, tapi karena para “penonton” hanya diam saat menyaksikannya.

“What hurts the victim most is not the cruelty of the oppressor, but the silence of the bystander.” (Elie Wiesel – penulis terkenal, professor dan aktivis politik)

@pmsusbandono

29 Oktober 2025

Baca juga: Jangan remehkan “trust”