FILM Soegija tampil sangat menawan dan boleh dibilang dahsyat, justru kalau melihat sisi artistiknya sebuah film. Sutradara Garin Nugroho beradu kehebatan dengan sang penata musik Djaduk Ferianto dan hasil kolaborasi mereka itu menakjubkan. Paparan situasi apakah itu suasana pentahbisan Mgr. Albertus Soegijapranata SJ menjadi Uskup Semarang, juga semangat nasionalisme para pemuda pejuang menjadi lebih punya greget dengan garapan ilustrasi musik yang betul-betul ciamik.

FILM Soegija tampil sangat menawan dan boleh dibilang dahsyat, justru kalau melihat sisi artistiknya sebuah film. Sutradara Garin Nugroho beradu kehebatan dengan sang penata musik Djaduk Ferianto dan hasil kolaborasi mereka itu menakjubkan. Paparan situasi apakah itu suasana pentahbisan Mgr. Albertus Soegijapranata SJ menjadi Uskup Semarang, juga semangat nasionalisme para pemuda pejuang menjadi lebih punya greget dengan garapan ilustrasi musik yang betul-betul ciamik.

Kelompok musik Kua Etnika dan Orkes Keroncong Sinten Remen (Siapa Suka) kepunyaan Djaduk memang sejak lama dikenal ciamik meramu musik dan lagu-lagu dengan semangat daur ulang. Lagu-lagu klasik tempo doeloe mendapatkan rohnya kembali berkat aransemen musik garapan Djaduk.

Juga karya artistik Garin Nugroho menggarap efek dramatis aneka peristiwa kemanusiaan. Maka, dahsyatnya efek perang tidak lagi muncul dalam paparan ceceran darah lazimnya film eksyen Hollywood atau juga kemasan dalam negeri Indonesia. Duet kolaborasi Djaduk dan Garin malah mengolahnya dalam tampilan baru berupa aneka konflik batin manusia.

Antara to be or not to be. Juga konflik batin mencari jalan tengah antara keharusan setia pada tugas negara dan bisikan halus dari martabat kemanusiaan kita yang paling luhur yang bernama hati nurani.

Maka, perwira Jepang (Nobuyuki Suzuki) yang bengis pun tiba-tiba bisa merasa iba, ketika rumah Lingling diporak-porandakan tentara Jepang. Ia tegas membiarkan pedang samurai memutus cepat leher seorang opsir Belanda yang menolak memberi hormat pada Hinomaru —bendera Jepang–, tapi juga orang yang sama juga bisa hanyut dalam sebuah impian indah tentang kehidupan pasca perang ketika ingatan akan putrinya di Jepang tiba-tiba merenggut hatinya. Syahdu, membetot emosi, dan indah dalam penggarapan.

Kelucuan dan Keluguan

Kelucuan yang muncul di film Soegija pun digarap dengan perspektif berbeda. Bukan mengobral omongan jorok atau tebak-tebakan lazimnya kebiasaaan para pelawak kita saat pentas di panggung hiburan atau TV. Melainkan, kelucuan itu justru muncul dari sebuah kenaifan dan kesederhanaan. Betapa emosi kita bisa tersedot dalam keharuan sekaligus ingin tertawa lepas menyaksikan seorang pemuda nasionalis militan bernama Banteng yang dengan bangganya telah bisa mengeja kata “merdeka”, namun selalu luput menusuk banyonetnya ke karung sasaran sesuai arahan “perintah” bocah kecil nan lucu tapi cerdas.

Kelucuan yang muncul di film Soegija pun digarap dengan perspektif berbeda. Bukan mengobral omongan jorok atau tebak-tebakan lazimnya kebiasaaan para pelawak kita saat pentas di panggung hiburan atau TV. Melainkan, kelucuan itu justru muncul dari sebuah kenaifan dan kesederhanaan. Betapa emosi kita bisa tersedot dalam keharuan sekaligus ingin tertawa lepas menyaksikan seorang pemuda nasionalis militan bernama Banteng yang dengan bangganya telah bisa mengeja kata “merdeka”, namun selalu luput menusuk banyonetnya ke karung sasaran sesuai arahan “perintah” bocah kecil nan lucu tapi cerdas.

Hati penonton pun tersedot keharuan mendengar coletehan seorang perempuan tua renta yang mengeluhkan sakit di kakinya dengan deskripsi sakit yang menurut kriteria juru rawat jelas “nggak nyambung” dengan kondisi fisik tubuhnya. Begitu juga, ketika anak-anak kampung yang diajari bakul jamu mendring untuk sedikit “menghujat” melalui nyanyian anak-anak desa tempo doeloe dengan satu sasaran tembak: wartawan Walondo yang lagi datang menginap di Hotel Asia.

Kelucuan berbalut kenaifan ini memang sangat khas asli Yogyakarta. Untuk urusan yang beginian, Soegija mesti berhutang budi pada besutan duet Djaduk dan kakaknya kandung Butet. Bersama grup musik mereka Kua Etnika dan Orkes Keroncong Sinten Remen, sejoli seniman Yogya ini memang dikenal piawai mampu mengolah aneka unsur local content dalam perspektif kebutuhan pasar: penikmat seni.

Kelucuan berbalut kenaifan ini memang sangat khas asli Yogyakarta. Untuk urusan yang beginian, Soegija mesti berhutang budi pada besutan duet Djaduk dan kakaknya kandung Butet. Bersama grup musik mereka Kua Etnika dan Orkes Keroncong Sinten Remen, sejoli seniman Yogya ini memang dikenal piawai mampu mengolah aneka unsur local content dalam perspektif kebutuhan pasar: penikmat seni.

Sudut pemotretan tidak biasa

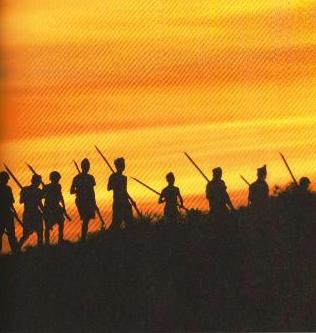

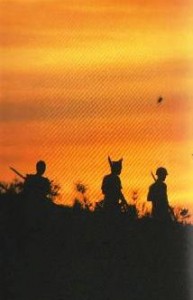

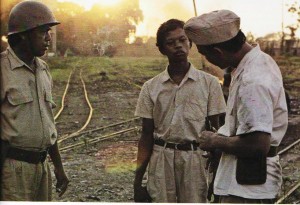

Heroisme para pemuda pejuang nasionalis di bawah komando Lantip (Rukman Rosadi) juga tampil menawan. Apalagi ketika di tengah dentuman pemboman pesawat Belanda membombardir Yogyakarta pada Clash II, rombongan pemusik itu tetap berani sesumbar kurang lebih berbunyi: “Musik kami tak boleh lekang oleh dentuman meriam”.

Tata pengambilan gambar juga tidak biasa. Sutradara, photography director, dan artistic director sangat jeli memotret situasi. Meski hanya berbekal bambu runcing, namun barisan para pemuda pejuang tampil sangat gagah, ketika berjalan menyusuri jalanan menanjak di sebuah perbukitan basir berbalut latar belakang suasana langit menjelang senja kuning merona.

Juga suasana keharuan yang sangat mencekam, ketika Mgr. Albertus Soegijapranata melambungkan doa singkat sebelum akhirnya berangkat ke Yogyakarta memindahkan pusat pemerintahan Vikariat Apostolik Semarang ke Yogyakarta. Pun pula ketika jari manisnya diisi cincin kegembalaan usai tahbisan Uskup dari tangan Mgr. PJ Willekens SJ (Cor van der Kruk).

Terpaksa makfum

Setelah melihat Soegija dan mencoba membaca film ini dari perpektif André Bazin di atas, saya mau tak mau harus makfum ketika sutradara Garin Nugroho merebut porsi besar dari sosok Mgr. Albertus Soegijapranata SJ untuk hal-hal remeh-temeh. Akibatnya, porsi sosok agung Mgr. Albertus Soegijapranata hanya kecil saja dibanding beberapa ilustrasi kehidupan lainnya yang memang ditampilkan tidak kalah menarik.

Bagi saya, Soegija memang layak ditonton justru karena merupakan film sarat nilai dan bisda menjadi jendela kita untuk melihat “peta politik” Indonesia ketika masih usia balita.

Apalagi kalau Soegija mau diletakkan pada konteks sosial politik zaman sekarang. Soegija bisa menjadi pelecut semangat sekaligus kunci menemukan etos kepemimpinan nasional sejati. Soegija menjadi garang dan bertenaga, terutama ketika para pemimpin sekarang ini terkesan lebih suka ngurusin perutnya sendiri dan brankas partainya daripada berani bertanggungjawab menyelenggarakan kehidupan umum yang lebih baik dan bermartabat.

Soegija tegas mengacu model kepemimpinan nasional bermartabat itu pada mendiang Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang telah berkenan memberi perlindungan keamanan jiwa-raga dan jaminan hidup bagi Dwitunggal RI Soekarno-Hatta bersama keluarganya saat mereka tinggal di Gedung Agung Yogyakarta. Kita juga bisa bercermin tentang sosok ideal kepemimpinan nasional yang telah dicontohkan Mgr. A. Soegijapranata SJ, ketika beiau berani memutuskan memindahkan pusat pemerintahan Vikariat Apostolik dari Semarang ke Yogyakarta.

Melalui Soegija, kembali bergaung nyaring sesanti abadi élan vital Mgr. Albertus Soegijapranata: “100 % Katolik, 100 % Indonesia”. Dan tepuk tangan meriah pun meledak di bioskop, setelah Soegija selama hampir 120 menit telah membius penontonnya dengan tontonan segar berkualitas. (Selesai)

Photo credit: Soegija in Frames (Puskat Pictures)

Artikel terkait: “Soegija”, Indonesia Muda dalam Perspektif Nasionalisme Gereja Katolik (1)